生命体工学研究科の特徴

本研究科は、本学の第3のキャンパスとして、2000年に北九州学術研究都市に設立されました。本研究科の特徴の一つは、分野横断研究を行い易い環境が整っていることです。多様な分野の研究者が一つの建物内に集積しているため、常に異分野交流が行われる機会があり、研究上の課題の解決や新たな研究テーマの創出につながっています。学生の多様性も大きな特徴です。本研究科には、学内進学者だけでなく、国内外の様々な大学や高専から学生が集まっています。このような異なる経験や価値観をもった学生どうしが協働することで、多様性を受け入れながらコミュニケーションを行う素養が身につくだけでなく、新たな発想が生まれ、イノベーションの創出にもつながります。

博士前期課程 [生命体工学専攻]

2026年度、2専攻から1専攻4コースに再編します。各コースの専門教育に軸足を置きつつ、コースを跨いだ科目履修などによる分野融合教育を行います。また、全てのコースで実践的なデータサイエンス科目を必修化し、データに基づき科学的に思考できる人材を育成します。

博士後期課程 [生命体工学専攻]

研究?技術分野の動向を常に注視しながら、独創的な分野融合研究によりイノベーションの創出を図り、個?と社会の多様な幸せを追求する価値観のもとで、グローバルリーダーとして社会と連携して社会的ニーズに応えることができる技術者及び研究者を養成します。

大学院再編のポイント

社会のニーズを踏まえ、

今後取り組むべきこと

- ●俯瞰的な視野で物事を捉えることが可能な、多様性を持った「知」を創出

- ●研究科の全ての分野において、数理?データサイエンス?AIを活用できる人材を育成

- ●学生の多様な学修ニーズに対応することが可能なカスタムメイドなカリキュラムを実現

改組の方針

- ●博士前期課程の1専攻化(4コース)により、分野融合教育を強化

- ●数理?データサイエンス?AI基礎科目を必修化

- ●コースを跨いだ科目履修を可能とすることにより、多様で柔軟な教育プログラムを実現

再編後の体制

改組前

生命体工学研究科[博士前期課程]

- 生体機能応用工学専攻(入学定員65名)

- 人間知能システム工学専攻(入学定員57名)

改組後

生命体工学研究科 [博士前期課程]

生命体工学専攻(入学定員122名)

脳型知能?

ロボットコース

AIライフ

デザインコース

生体医工

イノベーションコース

環境共生?

エネルギーコース

人間知能の原理を解明して数理モデル化し、脳型システムとして工学的に実現するとともに、ロボット等に実装する教育を行います。

AI?データサイエンスを活用して、生活支援など社会システムを支える知能情報技術を構築し、Well-Beingを実現する教育を行います。

生体の構造や機能を理解して、医用機械?デバイスや生体機能材料を構築し、精密?医療機器や材料等の産業に応用する教育を行います。

エネルギーを効率的に利用するエレクトロニクス技術や、環境負荷の少ない化学反応?生物反応を駆使し、地球環境問題を解決する教育を行います。

【キーワード】

知能ロボティクス、ロボット制御、ロボットミドルウェア、ロボットシステムインテグレーション、知能マテリアル、計算知能、神経科学、数理モデリング

【キーワード】

脳型人工知能、機械学習、人間機能代行システム、生活支援ロボットシステム、社会情報システム、医療?介護DX、視覚情報処理、スマートセンシング

【キーワード】

生体機能材料、バイオ機器分析、マイクロ分析システム、生体流体力学、生体機械力学、生体材料力学、バイオマイクロデバイス、医用メカトロニクス材料、医用メカトロニクス制御

【キーワード】

パワーエレクトロニクス、パワー半導体、有機系太陽電池、二次電池、触媒、電気化学、界面機能、環境共生材料、微生物機能、生物機能、バイオインフォマティクス

生命体工学専攻が対象とする教育研究を4領域に分類し、それぞれの領域を教育する4コースを設置します。

この各コース間の境界領域における分野融合を図ることで、異なる専門分野の理解と分野横断的な広い視野の取得を可能とします。

脳型知能?ロボットコース

人間知能の原理を解明して数理モデル化し、脳型システムとして工学的に実現するとともに、ロボット等に実装する教育を行います。

【キーワード】

知能ロボティクス、ロボット制御、ロボットミドルウェア、ロボットシステムインテグレーション、知能マテリアル、計算知能、神経科学、数理モデリング

AIライフデザインコース

AI?データサイエンスを活用して、生活支援など社会システムを支える知能情報技術を構築し、Well-Beingを実現する教育を行います。

【キーワード】

脳型人工知能、機械学習、人間機能代行システム、生活支援ロボットシステム、社会情報システム、医療?介護DX、視覚情報処理、スマートセンシング

生体医工イノベーションコース

生体の構造や機能を理解して、医用機械?デバイスや生体機能材料を構築し、精密?医療機器や材料等の産業に応用する教育を行います。

【キーワード】

生体機能材料、バイオ機器分析、マイクロ分析システム、生体流体力学、生体機械力学、生体材料力学、バイオマイクロデバイス、医用メカトロニクス材料、医用メカトロニクス制御

環境共生?エネルギーコース

エネルギーを効率的に利用するエレクトロニクス技術や、環境負荷の少ない化学反応?生物反応を駆使し、地球環境問題を解決する教育を行います。

【キーワード】

パワーエレクトロニクス、パワー半導体、有機系太陽電池、二次電池、触媒、電気化学、界面機能、環境共生材料、微生物機能、生物機能、バイオインフォマティクス

生命体工学専攻が対象とする教育研究を4領域に分類し、それぞれの領域を教育する4コースを設置します。

この各コース間の境界領域における分野融合を図ることで、異なる専門分野の理解と分野横断的な広い視野の取得を可能とします。

足彩app哪个是正规的 国際教育プログラム

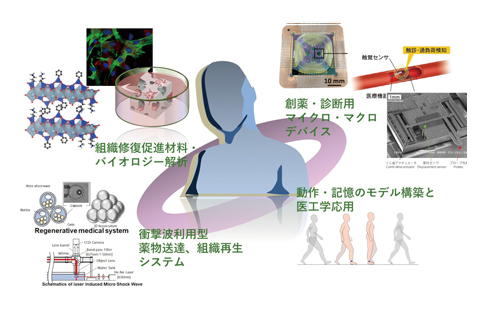

先進医療?診断技術構築を先導する

東南アジア連携人材育成プログラム(DAMDプログラム)

本プログラムは、日本および東南アジアの医療?福祉分野で活躍するグローバルエンジニアの育成を目的とした教育プログラムです。

本プログラムでは、組織修復用の新材料開発、疾病診断デバイスの設計、衝撃波を利用した薬剤送達?再生医療技術、歩行動作や脳情報処理のモデル構築など、医療?福祉分野における先端工学を幅広く学べる環境を提供します。

先進的支援ロボット工学の国際展開を担う人材育成プログラム (Global AARプログラム)

本プログラムでは、医療や産業における支援ロボティクスの研究を行い、自動装置や支援ロボットを開発する能力を養います。AIや情報技術を活用して、実際の状況に応じた技術を学ぶことができるのが特長です。

グリーンエネルギー?グリーンエレクトロニクスを先導するアジア連携人材育成プログラム (GE3プログラム)

本プログラムは、持続可能な社会の実現を目指し、エネルギーや環境関連の技術を一貫して学ぶことができます。循環技術の教育に重点を置き、21世紀型エンジニアの育成を目指しています。

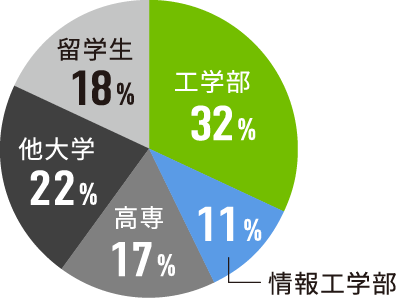

生命体工学研究科へのキャリアパス

入学者の割合博士前期課程

学部4年生から生命体工学研究科で卒業研究も可能(2024年度実績: 工学部35名、情報工学部13名)

学部4年生から生命体工学研究科で卒業研究も可能(2024年度実績: 工学部35名、情報工学部13名)

STUDENTS' RESEARCH学生紹介

医薬品系化学物質の

環境リスクを評価

医薬品の環境への影響研究にやりがいを感じ

将来は研究者として新しいものを生み出したい

木本 幸伸 さん和歌山工業高等専門学校(和歌山県)出身

研究室前田憲成研究室

高専で化学について勉強するにつれて、もっと研究したいと思い、微生物をはじめ幅広い分野の先生がいる九工大の大学院への進学を決めました。私の研究テーマは、医薬品系化学物質の環境リスク評価です。もともと環境汚染の防止に興味があり、医薬品は使われた後、環境に排出された際に生態系に悪影響を及ぼすという話に衝撃を受けたことで、このテーマに取り組むことにしました。環境中の化学物質がどのように分解されるかを調べることで、そのリスクを理解することができます。そこで私は、微生物がどのように医薬品を分解するのかを調査し、その分解産物の環境への影響を研究しています。研究で行き詰った時、研究室のメンバーがさまざまなアイデアをくれて解決につながり、あたたかいメンバーだな、と感じました。将来は憧れていた研究開発の仕事に就き、革新的な新素材や新しい化学製品などを生み出したいと考えています。